Wordの目次作成機能を使って目次を作成しておくと、文章が見やすくなりますし、後の編集も楽になります。

目次作成機能を使用するには、見出しスタイル(レベル)の設定が必要ですが、とても簡単に行うことができます。

目次は複数ページにわたる長文の文章の場合に設定されることが多いと思いますが、ここでは、できるだけ分かりやすく解説するために1ページに収まるような内容のサンプルにしています。

Word 2010で解説していますが、他のバージョンでも同じです。

目次の作成ができない原因

まず、目次作成には見出しスタイルの設定が必要です。

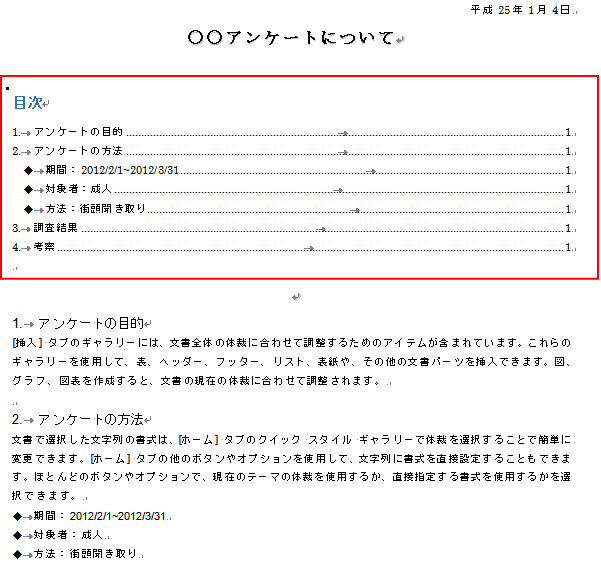

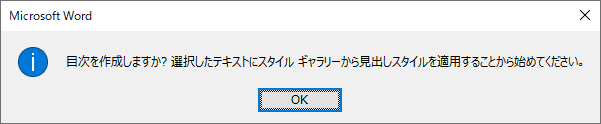

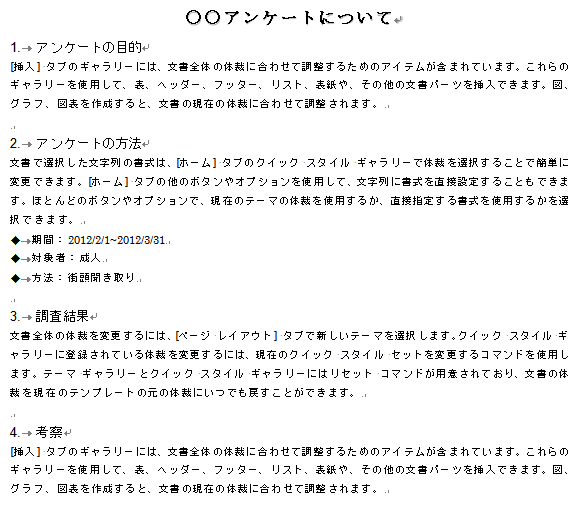

下のような文書を作成しました。

このまま目次作成ができそうに思えますが、このままでは目次は作成できません。

目次は文書内のスタイルや段落に設定されているアウトラインレベルをもとに作成されますので、事前に目次に含める段落にアウトラインレベルが設定されている必要があります。

見出し1や、見出し2、見出し3には、既定で段落にアウトラインレベルが設定されていますが、箇条書きには、アウトラインレベルは設定されていませんので目次の作成はできません。

上記のまま[参考資料]タブの[目次]グループにある[目次]から[自動作成の目次 1]をクリックしてみます。

![[参考資料]タブの[目次]グループにある[目次]](https://hamachan.info/WordPress2025/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1801.png)

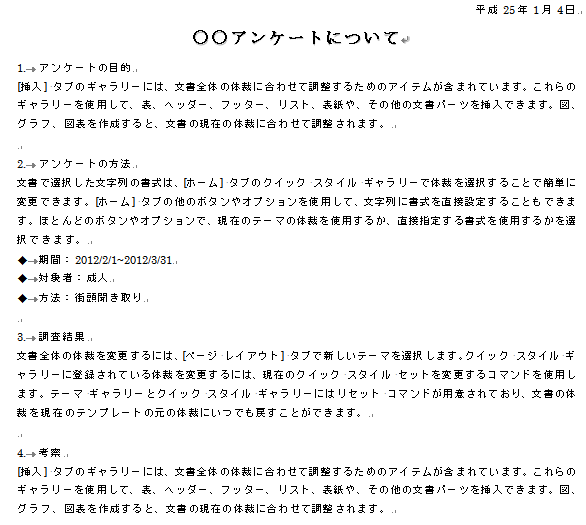

すると、下のようなメッセージウィンドウが表示されます。

目次に表示する項目を追加するには、文書内でテキストを選択し、以下のいずれかの操作を行います。

※[ホーム]タブのスタイルギャラリーから見出しスタイルを適用します。

※[参考資料]タブの[目次]グループにある[テキストの追加]メニューを使用して、テキストのアウトラインレベルを変更します。

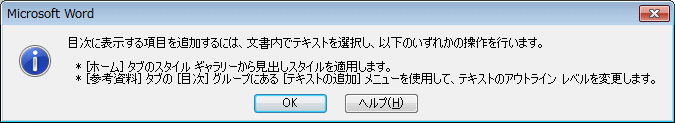

Word 2016以降では以下のメッセージになっています。以下でも分かるようにスタイルを適用することが推奨されています。

目次を作成しますか?選択したテキストにスタイルギャラリーから見出しスタイルを適用することから始めてください。

ここでは、[ホーム]タブの見出しスタイルを設定して作成する方法を紹介します。

すでに見出しスタイルが設定された文書であれば、目次の作成は簡単です。

-

スタイルセットを使って書式を一括更新(独自スタイルの保存も解説)

Word 2013以降には[デザイン]タブがあり、ギャラリーにはさまざまなスタイルセットが並んでいます。 このスタイルセットを使って、文書の ...

参考[参考資料]タブの[テキストの追加]メニューを使用する方法は、以下の記事で解説しています。

どちらで設定しても構いません。ただし、アウトラインレベルでの管理はどんな段落でも目次にできる柔軟性はありますが、スタイルより管理が煩雑になりやすいです。

-

目次の作成([テキストの追加]でスタイルを変えずに項目にする)

Wordには目次作成機能があり、見出しスタイルを設定するだけで簡単に目次を作成できます。 見出しスタイルを使っていない文書でも、[テキストの ...

見出しスタイルの設定(目次作成前の準備)

目次にしたい箇条書きの箇所を[Ctrl]キーを使って、選択します。

選択したい箇所が多い場合は、[ホーム]タブの[編集]グループにある[類似した書式の文字列の選択]を利用すると効率的です。ただ、ここでのサンプルのように[箇条書き]と[段落番号]の場合は区別されません。こういう例外を除けば、簡単に選択できますので、お試しください。

![[ホーム]タブの[編集]グループにある[類似した書式の文字列の選択]](https://hamachan.info/WordPress2025/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1802.png)

選択したまま[ホーム]タブの[スタイル]グループにある[見出し1]で右クリックします。

そして、[選択箇所と一致するように 見出し 1 を更新する]をクリックします。

![見出し1の[選択箇所と一致するように見出し 1を更新する]](https://hamachan.info/WordPress2025/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1803-e1767530000463.png)

これで、見出し1のスタイルが自動的に変更され設定されます。この方法は、選択した段落をそのままスタイルに設定しますので、見た目を変えたくない場合におすすめです。以下で詳しく解説しています。

同じように箇条書きの段落には、[見出し2]の設定をします。

![見出し2の[選択箇所と一致するように見出し 1を更新する]](https://hamachan.info/WordPress2025/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1804-e1767531229973.png)

見た目はまったく変わりませんが、これで[見出し1]と[見出し2]のスタイルが設定されています。

参考Word 2013以降では、見出しスタイルを設定すると、見出し内の文章を折りたたむことができるようになっています。

-

見出しを付け一部を折りたたんで保存するには[既定で折りたたみ]

Word 2013以降は、[印刷レイアウト表示]でも見出し単位で折りたたんだり、展開できるようになっています。 見出しを多く設定した長文の文 ...

また、見出しを設定していると、PDF作成時にブックマーク付きのPDFを作成できます。以下の記事内で解説しています。

-

WordのPDF保存でパスワードを設定する方法[暗号化オプション]

Word 2010からPDFを作成する時、パスワードを付けることができるようになっています。 PDF作成時に[オプション]ダイアログボックス ...

見出しスタイルを設定すると、段落先頭の黒い点がつくことがあります。これについては、以下の記事で解説しています。この点は見出しを孤立させないための編集記号の1つです。

-

Wordの段落に黒い点が出るのはなぜ?原因と非表示にする方法を解説

Wordの文書を開くと、段落の先頭に黒い点が表示されることがあります。 [Backspace]キーでも[Delete]キーでも削除することが ...

ここでは[見出し1]と[見出し2]のスタイルを変更しています。組み込みスタイルの書式を既定に戻す方法については、以下のページで解説しています。

-

スタイルが壊れた!見出しスタイルを既定に戻したい場合の2つの方法

Wordで見出しスタイルをカスタマイズしていると、「やっぱり既定に戻したい」「気づかないうちに書式を変えてしまった」という場面は意外とよくあ ...

目次の設定

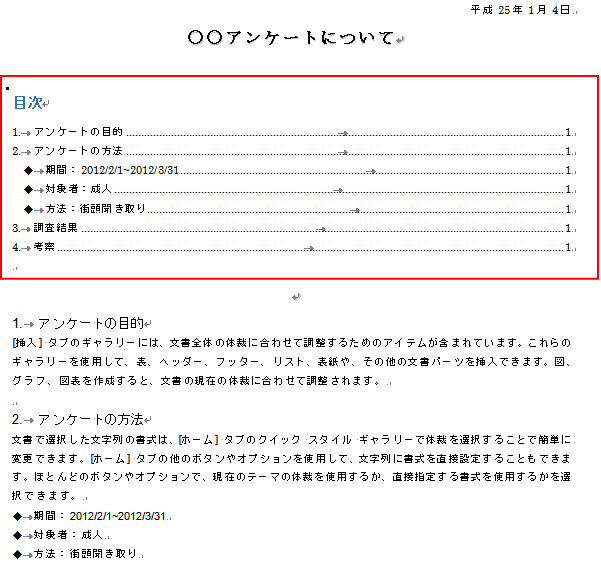

目次を挿入したい位置にカーソルを置きます。

[参考資料]タブにある[目次]グループの[目次]ボタンをクリックして、[自動作成の目次2]をクリックします。

タイトルを[目次]にしたいので、[自動作成の目次2]を選択しています。

![[参考資料]タブの[目次]-[自動作成の目次2]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1_15.png)

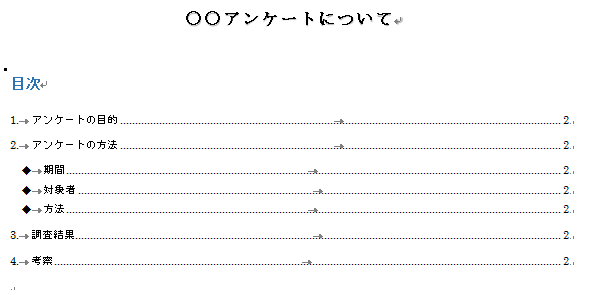

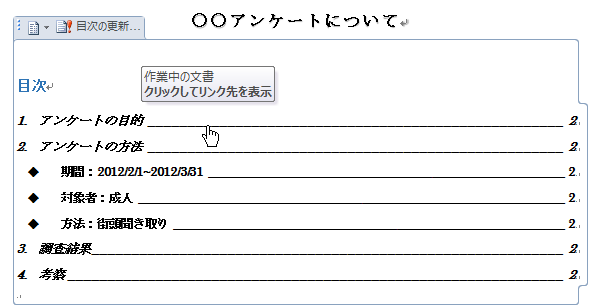

自動的に目次が作成されます。

自動で更新される目次の利便性

では、なぜ自動目次が便利なのか?

たとえば、ページ数が増えたり、見出しの文字列を編集したり、途中に見出しを挿入したりしてもボタン1つで更新することができるからです。

また、項目やページ番号を入力する必要がないので、ミスも防ぐことができます。

以下は自動更新目次の一例です。

本文を2ページ目に変更した場合

目次だけ、1ページ目に表示して本文は2ページ目からにしたい場合です。

改ページしたい位置にカーソルを置いて、[挿入]タブの[ページ]グループにある[ページ区切り]をクリックします。

ページ区切り(Ctrl+Enter)

現在の位置から次のページを開始します。

ショートカットキーは、[Ctrl]+[Enter]ですね。

![キーボード[Ctrl]+[Enter]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/kibord-ctrl-enter.png)

![[挿入]タブの[ページ区切り]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1_17.png)

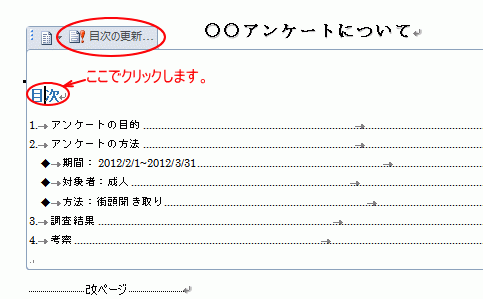

[目次]のタイトル文字でクリックすると、目次の左上にメニューが現れます。

[目次の更新]をクリックします。

あるいは、目次内を一度クリックして、目次の外へマウスポインタを移動させるとメニューが現れます。

Word 2013以降であれば、目次内でクリックすれば表示されると思います。

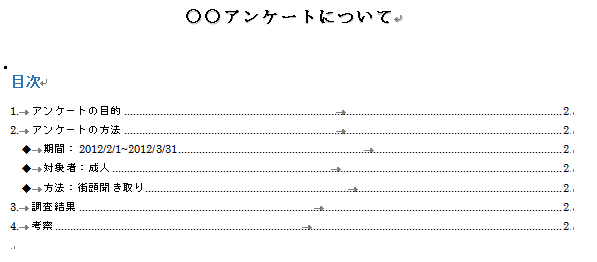

[目次の更新]メッセージウィンドウが表示されますので、[ページ番号だけを更新する]を選択して[OK]ボタンをクリックします。

![[目次の更新]メッセージウィンドウの[ページ番号だけを更新する]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1_19.png)

ページ番号は自動的に[1]から[2]に変わります。

箇条書きの内容を変更した場合

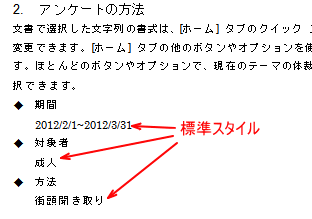

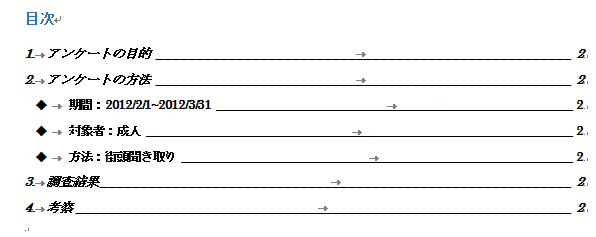

もし、箇条書きの内容を以下のように[見出し2]の下に標準スタイルで内容を入力した形に変更した場合です。

この場合は[目次の更新]メッセージウィンドウで[目次をすべてを更新する]を選択してください。

![[目次の更新]で[目次をすべてを更新する]](https://hamachan.info/wp-hamachan/wp-content/uploads/2017/01/mokuji201195.png)

自動的に目次の内容が更新されます。標準スタイルに変更した段落は表示されません。

その他の目次を更新する方法

目次内にカーソルを置いて、キーボードから[F9]キーを押しても[目次の更新]ダイアログボックスが表示されます。

![キーボード[F9]キー](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2018/06/kibord-f9.png)

または、目次内で右クリックしてショートカットメニューから[フィールド更新]をクリックします。

![ショートカットメニューの[フィールド更新]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1501.png)

[参考資料]タブの[目次]グループにある[目次の更新]をクリックします。この場合は、どこにカーソルがあってもOKです。

![[参考資料]タブの[目次]グループにある[目次の更新]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1502.png)

参考[手動作成目次]を選択して作成した場合は、目次は更新されません。リンクもされないので[Ctrl]キーを押して見出しへ飛ぶこともできません。

![[参考資料]タブの[目次]-[手動作成目次]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1503.png)

目次タイトルの先頭の黒い点を消すには

また、ここでも目次タイトルの先頭に現れた黒い点が気になる方は、目次タイトルを選択したまま[段落]ダイアログボックスを表示させて、[次の段落と分離しない]と[段落を分離しない]のチェックボックスをオフにして[OK]ボタンをクリックします。

![[段落]ダイアログボックス](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1_21.png)

参考[段落]ダイアログボックスは、キーボードから[Alt]→[O]→[P]の順に押しても表示できます。

![キーボード[Alt]→[O]→[P]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/keybord-alt-o-p.png)

また、インデントマーカーをダブルクリックしても表示させることができます。

[インデントマーカー]をダブルクリックして[段落]ダイアログボックスを表示

目次様式の変更

目次の様式などを変更したい場合は、目次内でクリックして、[参考資料]タブの[目次]ボタンから[目次の挿入]をクリックします。

![[参考資料]タブの[目次]ボタンから[目次の挿入]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1_22.png)

参考Word 2013以降は、[ユーザー設定の目次]になっています。

![Word2013の[ユーザー設定の目次]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/mokuji2013.png)

[目次]ダイアログボックスが表示されますので、任意の設定に変更してください。

[タブリーダー]や[書式]の▼ボタンをクリックして、リストから選択すると簡単に変更することができます。

書式は6個用意されています。

- クラシック

- エレガント

- ファンシー

- モダン

- フォーマル

- シングル

[印刷イメージ]で確認しながら、思い通りの設定になったら、[OK]ボタンをクリックします。

![[目次]ダイアログボックス](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1_23.png)

[既存の目次を置き換えますか?]というメッセージウィンドウが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

![[既存の目次を置き換えますか?]のメッセージウィンドウ](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1_24.png)

以下のようにタブリーダーと書式を変更できました。

参考目次様式の変更については、以下の記事でより詳細に解説しています。

目次は、既定では[見出し]スタイルが対象になっていますが、他のスタイルなどを目次に含めることもできます。

他のスタイルの段落などを目次に含めたい場合の方法も解説しています。

また、オリジナルの目次を作成して、ギャラリーに登録することもできます。

-

目次のスタイルと書式の変更(ギャラリーに保存して別文書に適用)

Wordで文書に目次を挿入する場合は、[参考資料]タブの[目次]をクリックして、任意のスタイルを選択します。 この目次スタイルは、[目次]ダ ...

編集記号を非表示にして印刷イメージを確認

タブ文字などが気になる場合は、[ホーム]タブの[編集記号の表示/非表示]ボタンをクリックしてオフにしてみてください。

タブ文字も非表示になり、より印刷のイメージに近くなります。

![[ホーム]タブの[編集記号の表示/非表示]をオフ](https://hamachan.info/wp-hamachan/wp-content/uploads/2017/01/mokuji201192.png)

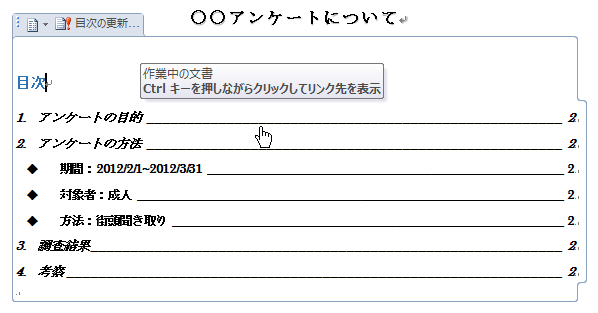

目次に設定されたページの見出しに移動

目次に設定されたページの見出しに移動する場合は、[Ctrl]キーを押したままクリックしてください。

[Ctrl]キーを押さずにリンク先へ飛ぶようにするには

[Ctrl]キーを押さずにリンク先へ飛ぶように設定することもできます。

Ctrlキーを押さずにリンク先へ飛ぶには(Word 2007)

[ファイル]タブから[オプション]をクリックして、[Wordのオプション]ダイアログボックスを表示します。

![[ファイル]タブの[オプション]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/960haikeiw104.png)

Word 2010以降であれば、アクセスキーを使ってキーボードから[Alt]→[F]→[T]を押して表示させることもできます。

![キーボード[Alt]→[F]→[T]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/keybord-alt-f-t.png)

[詳細設定]の[編集オプション]にある[Ctrl キー + クリックでハイパーリンクを表示する]のチェックボックスをオフにして、[OK]ボタンをクリックします。

![[Ctrl キー + クリックでハイパーリンクを表示する]のチェックボックスをオフ](https://hamachan.info/wp-hamachan/wp-content/uploads/2017/01/mokuji1-55.png)

[Ctrl]キーを押さずにリンク先へ飛ぶようになります。

ヒントの[Ctrlキーを押しながらクリックしてリンク先を表示]の内容が[クリックしてリンク先を表示]に変わります。

目次の削除

目次を削除する場合は、[目次]ボタンから[目次の削除]をクリックします。

![[目次]ボタンの[目次の削除]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji1_27.png)

または、[目次]から[目次の削除]をクリックします。

![[目次]の[目次の削除]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/978mokuji102.png)

参考アウトライン表示モードで文書を作成すると、レベルが設定された状態なので目次も簡単に作成できます。

-

長文はアウトライン表示モードで文書全体の構成を考えながら作成

論文やレポートなどの長文を作成する際には、まず見出しを列挙して文書全体の構成を計画したうえで執筆を開始すると、効率的に作業を進めることができ ...

Wordのスタイルについては、以下の記事で解説しています。

-

スタイルセットを使って書式を一括更新(独自スタイルの保存も解説)

Word 2013以降には[デザイン]タブがあり、ギャラリーにはさまざまなスタイルセットが並んでいます。 このスタイルセットを使って、文書の ...

[参考資料]タブの[テキストの追加]メニューを使用する方法は、以下の記事で解説しています。

-

目次の作成([テキストの追加]でスタイルを変えずに項目にする)

Wordには目次作成機能があり、見出しスタイルを設定するだけで簡単に目次を作成できます。 見出しスタイルを使っていない文書でも、[テキストの ...

また、図表目次を挿入することもできます。

-

図表番号と図表目次の挿入(更新は簡単で相互参照もできる)

[図表番号]とは、文書内の図や、表、数式などに振るラベル(連番)のことです。 文書内に複数の図や表がある場合、自動的に連番が振られますし、削 ...

引用文献情報や資料文献情報をマスターに登録して、文献目録を作成することもできます。

-

引用文献と資料文献のマスター登録と文献目録の挿入

論文や報告書などの文書作成時に、参考にしたり引用した文献を資料文献、引用文献と呼びます。 また、参考にした書籍やWebページなどは、文書内で ...

索引や脚注については、以下の記事で解説しています。

-

文書中の語句を索引用語として登録(索引一覧を作成)

索引とは、特定の用語を見つけやすくするため、五十音順やABC順に並べて、その用語が掲載されているページ番号を掲載した一覧のことです。 論文や ...

-

文末脚注と脚注の作成(境界線は下書き表示で変更)

[脚注]とは、文書内の文字に対して補足や解説をつけたいときに使用します。 [脚注]は、各ページの最後に表示され、[文末脚注]は、文書やセクシ ...